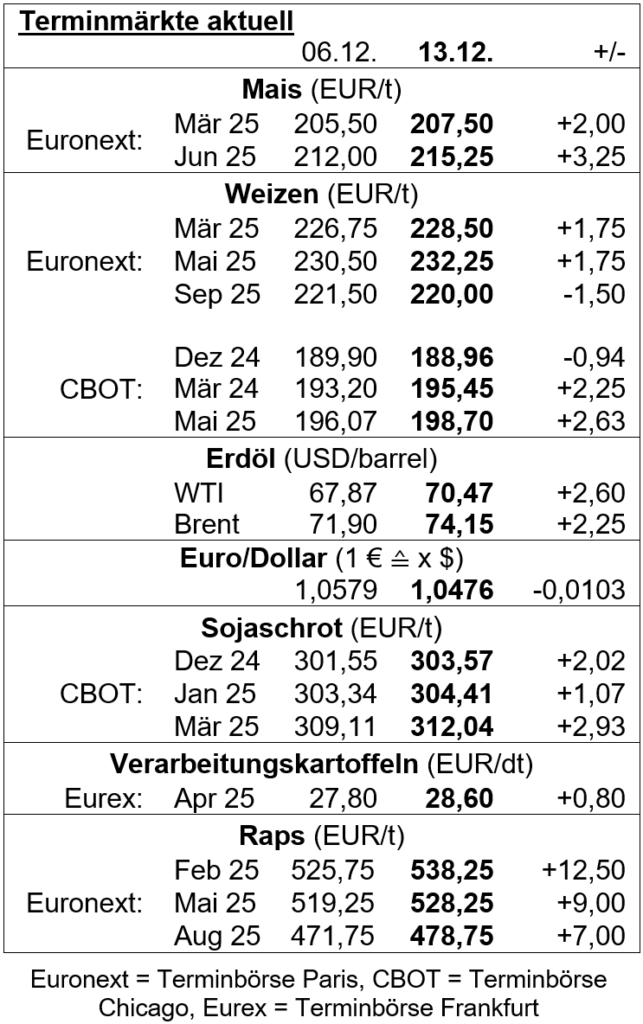

Zum Jahresende bleibt es ruhig am heimischen Getreidemarkt. Während es mit dem Matif-Weizen unter der Woche tendenziell leicht aufwärts ging, bewegten sich die Erzeugerpreise auf Vorwochenniveau bis leicht negativ. Entsprechend verhalten bleibt die Abgabebereitschaft seitens der Erzeuger. Aber auch von den Erfassern ist kaum eine Initiative zu vernehmen. Und somit gehen viele Marktteilnehmer davon aus, dass sich in diesem Jahr nicht mehr viel tut. Beim Raps haben sich die Terminmärkte nach kurzer Flaute wieder gefangen und ein deutliches Wochenplus verzeichnet. Somit ging es auch bei den Erzeugerpreisen wieder aufwärts. In Niedersachsen waren in dieser Woche frei Erfasser durchschnittlich 504,5 EUR/t zu erzielen. Mit dem erneuten Überschreiten der 500 Euro-Marke dürfte sich das Geschäft zum Jahresende erneut beleben. Der Kartoffelmarkt zeigt sich unterdessen weiter ausgeglichen. Das Angebot ist bedarfsdeckend und setzt sich aus Knollen aus Zwischenlagern und durchgeschwitzter Ware zusammen. Zwar ist der Absatz stetig, jedoch hat sich die erhoffte Belebung bisher noch nicht eingestellt. Geplante Werbeaktionen des LEH sollten das Geschäft in den kommenden Wochen jedoch noch einmal beleben.

Auf dem neusten Stand

Lokales aus dem Kreisverband

Die wichtigsten Veranstaltungen und Verbandsinformationen auf einen Blick. Informieren Sie sich über anstehenden Events sowie lokale Nachrichten aus dem Kreisverband und erhalten Sie täglich aktualisierte Informationen zu den verschiedenen Betriebszweigen von unserem Landesverband.

Aktuelles aus dem Kreisverband

Aktuelles aus dem Landesverband

13.12.2024

13.12.2024

Letzter Infobrief Pflanze in 2024 Pflanzen

Liebe Leserinnen und Leser des Infobriefes zu den Pflanzenmärkten,

mit dieser Ausgabe erreicht Sie der letzte Bericht im Jahr 2024. Das Landvolk Niedersachsen wünschten Ihnen und Ihren Familien eine ruhige Adventszeit, ein fröhliches Weihnachtsfest und einen gesunden Start in das Jahr 2025!

13.12.2024

Lage der hochpathogenen aviären Influenza (HPAI) in Niedersachsen und aktuelle Risikoeinschätzung des Friedrich-Löffler-Instituts Geflügel

Laut Risikoeinschätzung des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) nahm die Anzahl der Ausbrüche der hochpathogenen aviären Influenza vom Subtyp H5N1 (HPAI H5N1) in Europa im November stark zu. Besonders betroffen sind Wassergeflügelhaltungen in Ungarn. In den osteuropäischen Ländern wurden bei Wildvögeln Nachweise der HPAI bei Schwänen gemeldet.

Auch in Deutschland hat die Anzahl der Ausbrüche der HPAI H5N1 bei Hausgeflügel und bei Wildvögeln im November deutlich zugenommen. Dabei ist Niedersachsen besonders betroffen: Während es im Zeitraum 01.01.2024 bis 31.10.2024 lediglich drei Nachweise der HPAI bei Hausgeflügel gab, wurde die HPAI H5N1 seit Ende November bereits in vier Geflügelhaltungen in den Landkreisen Aurich, Friesland und Cloppenburg nachgewiesen. Bei den betroffenen Betrieben handelte es sich um eine Puten-Elterntierhaltung und drei Putenmastbetriebe.

Diese Entwicklung lässt befürchten, dass die Bedrohungslage für das Hausgeflügel im Hinblick auf einen Eintrag des HPAI-Virus weiter zunehmen wird.

Dementsprechend schätzt das FLI In seiner Risikoeinschätzung vom 06.12.2024 (https://www.openagrar.de/receive/openagrar_mods_00102749) das Risiko von Einträgen des hochpathogenen aviären Influenzavirus vom Subtyp H5 (HPAIV H5) in deutsche Geflügelhaltungen und Vogelbestände in zoologischen Einrichtungen durch direkte und indirekte Kontakte zu Wildvögeln als hoch ein.

Oberste Priorität hat daher der Schutz des Geflügels vor einem Eintrag und der möglichen weiteren Verbreitung von HPAIV-Infektionen. Hierzu müssen laut FLI die einschlägig empfohlenen Biosicherheitsmaßnahmen überprüft und unbedingt konsequent eingehalten werden.

In diesem Zusammenhang weist das ML darauf hin, dass Geflügelhalterinnen und Geflügelhalter zur Anwendung von geeigneten Biosicherheitsmaßnahmen nach dem EU-Tiergesundheitsrecht verpflichtet sind (Artikel 10 der Verordnung (EU) 2016/429). Dies gilt auch für Hobbyhaltungen und Rassegeflügelzuchten.

13.12.2024

Alle Geflügelhalter sind jetzt aufgerufen, die betrieblichen Biosicherheitsmaßnahmen zu überprüfen und gegebenenfalls zu optimieren Geflügel

Hierfür stehen aktuelle Arbeitshilfen, insbesondere das „Niedersächsische Biosicherheitskonzept Geflügel“ (https://www.ndstsk.de/1164_Biosicherheit%20allgemein.html) sowie die „AI-Risikoampel“ (https://risikoampel.uni-vechta.de/ ) zur Verfügung.

Kleine Geflügel-Hobbyhaltungen finden in dem Informationsblatt Hinweise zu geeigneten Biosicherheitsmaßnahmen (Infoblatt Verhaltensregeln für kleine Geflügelhobbyhaltungen (04/2023)(pdf, nicht barrierefrei) – Download (PDF, 0,43 MB).

13.12.2024

Kurzfristig umzusetzende Empfehlungen des FLI und Folgen bei Mängeln in der betrieblichen Biosicherheit Geflügel

Maßnahmen zum Schutz von Geflügelhaltungen vor einem Eintrag der HPAI können außerdem dem Empfehlungskatalog des FLI entnommen werden (Empfehlungskatalog – Maßnahmen gegen HPAI-Eintrag und -Ausbreitung bei Geflügel und Wildvögeln in Deutschland, 09.12.2022.)

Dabei hat uns das ML ausdrücklich auf folgende kurzfristig umzusetzende Empfehlungen des FLI hingewiesen:

Geflügel betreuendes Personal sollte ausschließlich auf einem einzigen Betrieb tätig sein, es sollte keine gemeinsame Nutzung von Gerätschaften, Kadavertonnen und Fahrzeugen durch mehrere Geflügelhaltungen stattfinden und Tierärzte sowie andere Personen, die berufsmäßig Geflügelbestände besuchen, sollten ihre Tour abbrechen und 48 Stunden Karenzzeit einhalten, wenn sie einen Bestand betreten haben, in dem klinische Anzeichen einschließlich erhöhter Mortalität auf HPAI hindeuten.

Es wird vom ML darauf hingewiesen, dass Mängel in der betrieblichen Biosicherheit zu Abzügen bei den Entschädigungsleistungen im Zuge des Seuchenausbruchs führen können.

13.12.2024

Was ist wichtig bei dem kleinsten Verdacht auf HPAI für eine erfolgreiche Eindämmung der Seuche? Geflügel

Im Falle der Einschleppung des HPAIV in den Tierbestand ist es für die erfolgreiche Eindämmung der Seuche von größter Bedeutung, dass die Infektion schnellstmöglich erkannt wird.

Tierärztinnen und Tierärzte sowie Geflügelhalterinnen und Geflügelhalter werden daher vom ML gebeten, bereits Gründe für einen Verdacht auf Ausbruch der HPAI unverzüglich dem zuständigen Veterinäramt mitzuteilen. Gründe für einen Verdacht umfassen klinische Auffälligkeiten des Geflügelbestands, die auf eine Infektion mit dem HPAIV hindeuten können sowie eine Veränderung der Gesundheitsparameter (z.B. erhöhte Sterblichkeit, Abnahme der Futter- und Wasseraufnahme, Abnahme der Legeleistung). Dabei können die klinischen Auffälligkeiten weitaus geringer ausgeprägt sein, als die in § 4 der Geflügelpest-Verordnung beschriebenen klinischen Auffälligkeiten.

Die strikte Einhaltung der betrieblichen Biosicherheitsmaßnahmen und die unverzügliche Meldung von Gründen für einen Verdacht an das zuständige Veterinäramt sind insbesondere in Regionen mit einer hohen Dichte an Geflügelhaltungen von entscheidender Bedeutung für eine erfolgreiche Seuchenbekämpfung und damit für eine bestmögliche Begrenzung von wirtschaftlichen Verlusten und nicht zuletzt für eine bestmögliche Begrenzung des Tierleids, das durch eine Infektion mit dem HPAIV verursacht wird.